Revolution im Schnelldurchlauf

Das Hambacher Fest am 27. Mai 1832. Gemälde, vermutlich 1948, von Hans Mocznay (1906-1996). Berlin, Deutsches Historisches Museum.

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich Mitte Februar 1848 in Europa die Nachricht über eine erneute Revolution in Frankreich. Bereits im Vormärz organisierten sich Kritiker:innen der überkommenen politischen und sozialen Verhältnisse - wie auf dem oben abgebildeten Hambacher Fest (1832) - aus ganz Europa. Sie formulierten gemeinsame Ziele und dachten Europa neu. In Paris gingen am 12. und 13. Februar Studenten und Arbeiter:innen auf die Straßen, um für ein allgemeines Wahlrecht zu kämpfen. Am 24. Februar dankte der als Bürgerkönig bekannte Louis Philippe I. ab. Das Ende seiner Herrschaft gab für Demokrat:innen in ganz Europa den Anstoß, in ihren Ländern aufzubegehren.

mehr lesen

Der folgende Abriss revolutionärer Erhebungen in Europa 1848/49 zeigt, wie sich der Kampf um Demokratie zu einem Flächenbrand entwickelt hat und wie einzelne Aufstände aufeinander Bezug nahmen. Erste Anzeichen für eine revolutionäre Stimmung in Europa waren schon zu Jahresbeginn 1848 in Palermo auf Sizilien zu vernehmen. Nach dem Sturz des französischen Königs gingen dann die Funken der Revolution rasant auf die europäischen Metropolen über. Erst ein Jahr später endete das Revolutionsereignis mit der Niederschlagung in Ungarn und der Auflösung der gesamtdeutschen Nationalversammlung im Juni 1849.

Die erste Phase (März 1848) der Revolutionsjahre erfasste die Machtzentren der europäischen Staaten. Der Aufstand in Paris befeuerte Proteste in München, Wien, Berlin und darüber hinaus. Unterstützt von einer wachsenden Presselandschaft verbreitete sich die Kunde von jedem neuen Brandherd der Revolution. Sie wird zu einem europaweit erlebbaren Ereignis.

In der zweiten Phase (Mitte bis Ende 1848) griff die Revolution in die Breite und erfasste auch weitere Städte sowie den ländlichen Raum. Die Regierungen der europäischen Großmächte reagierten panisch auf die plötzliche Dimension der Revolution und begannen militärisch dagegen vorzugehen. An vielen Orten stellten sich engagierte Bürger:innen den Mobilisierungsversuchen entgegen und formulierten selbstbewusst ihre politischen Forderungen. Unter dem steigenden Druck der öffentlichen Meinung gingen viele Regierungen zunächst auf diese ein. Monarchen erließen Verfassungen und ermöglichten die Wahl von Parlamenten. In den Ländern des Deutschen Bundes trat so im Mai 1848 ein erstes gesamtdeutsches Parlament in der Frankfurter Paulskirche zusammen. Es sollte eine Verfassung für einen zukünftigen deutschen Nationalstaat erarbeiten. Die Ziele der Revolution schienen nun überall in greifbarer Nähe.

Im Verlauf der dritten Phase (Mai bis August 1849) zeichneten sich aber auch erste Brüche innerhalb der Revolutionsbewegungen ab. Zielvorstellungen veränderten sich, ungleiche Lebensverhältnisse konnten nicht ad hoc angeglichen werden, auch die Radikalität einiger Forderungen schreckte zunehmend ab. So fand sich im Deutschen Bund schnell eine Mehrheit, die sich für die Idee eines deutschen Nationalstaates begeistern konnte. Wer aber dazu gehören sollte und wer nicht, wie dieses Deutschland regiert werden könnte und wer daran mitbestimmen dürfte, wurde heftig diskutiert. Erst 1849 konnte sich die Nationalversammlung auf einen Verfassungsentwurf einigen. Die deutschen Fürsten schienen anfänglich nicht ablehnend, so skizzierte der Entwurf Deutschland schließlich als Monarchie. Die Umsetzung der Verfassung zögerten die Fürsten aber dennoch hinaus, fürchteten sie letztlich die Begrenzung ihrer Macht durch ein deutsches Parlament. Das Ende der Verfassungsdebatte beschied dann der preußische König mit der Ablehnung der deutschen Kaiserkrone. Der Nationalstaat - eine zentrale Forderung der deutschen Revolutionsbewegungen - war damit gescheitert. Die Revolution ergriff erneut die Straßen.

Die letzte Phase der Revolution begann mit dem erneuten Aufbegehren der Menschen in vielen Staaten Europas. Der Traum von Demokratie war an kaum einem Ort zur Realität geworden. Im Deutschen Bund unterdrückten die Fürsten sehr bald die demokratischen Bewegungen mit Hilfe ihres Militärs und lösten im Spätsommer sogar die Nationalversammlung auf. Doch konnten auch die Fürsten die Zeit nicht zurückdrehen. Die Revolution 1848/49 wirkte in ihren Staaten nach. So wurden fast alle Staaten des Deutschen Bundes nach der Revolution konstitutionell regiert, also auf Grundlage einer Verfassung. Politische Macht allein als königliches Privileg zu begreifen war nicht länger möglich. Auch die Fürsten mussten das einsehen und erließen für ihre Länder Verfassungen.

Verwehrt blieb dieser Teilerfolg vor allem den Nationalitäten der Habsburgermonarchie. Hier wurden im Laufe des Jahres 1849 die ungarischen, tschechischen, polnischen, ruthenischen (ukrainischen) und italienischen Unabhängigkeitsbestrebungen gewaltsam erstickt. Auch der Wunsch nach einer verfassungsmäßigen Regierung blieb hier noch jahrzehntelang unerfüllt.

Auf den ersten Blick scheint die Revolution gescheitert. Schaut man aber genau hin, stellt die Revolution von 1848/49 einen Meilenstein in der Geschichte unseres Kontinents und seiner Demokratie dar. Zum ersten Mal formulierten Menschen europaweit ähnliche Forderungen nach Demokratie, sozialer Gerechtigkeit und Freiheitsrechten. Sie bezogen sich auf- und solidarisierten sich miteinander. Zwar gelang es der alten Ordnung der Monarch:innen 1849 noch einmal diese Bestrebungen zu unterdrücken, auf lange Sicht mussten sie aber den Forderungen nach Demokratisierung und soziale Reformen nachgeben. Die Revolution von 1848/49 ist somit ein gesamteuropäisches Kapitel der Demokratiegeschichte, welches noch lange nachwirkte und uns heute umso stärker zeigt, dass sich der Einsatz für Demokratie, Gerechtigkeit und Freiheitsrechte lohnt, aber auch immer wieder aufs Neue geführt werden muss.

Die Via Macqueda in Palermo am 12. Januar 1848. Erste Zusammenstöße zwischen Revolutionär:innen und Burbonischen Truppen. Bildrechte: AGK-Images.

Der sizilianische Unabhängigkeitskampf

12. Januar 1848 - 15. Mai 1849

Der 12. Januar 1848 markiert die Vorwehen der europäischen Revolution von 1848/49. Auf den Straßen Palermos kämpften Revolutionär:innen für die Unabhängigkeit der Insel Sizilien und vom aristokratischen Großgrundbesitz und der Regierung im fernen Neapel. Die Mittelmeerinsel gehörte zum damaligen Königreich beider Sizilien. Dieses bestand aus der Insel Sizilien und dem südlichen Teil Italiens. Hauptstadt und königliche Residenz war die Stadt Neapel. Bereits nach zwei Wochen brachten die Aufständischen Sizilien unter ihre Kontrolle. Die einstigen Herrscher konnten lediglich die Festung Messina halten.

mehr lesen

Sizilien wurde durch die Revolution eine demokratische, unabhängige Republik mit einem repräsentativen Parlament. An der Spitze des Staates stand nun nicht länger ein König, sondern ein gewählter Präsident. Der Erfolg dieser Revolution löste eine Kettenreaktion aus. Ein geeinter italienischer Nationalstaat war zu dieser Zeit eine bloße Idee, eine politische Zielvorstellung verschiedener Gruppen. In der Realität bestand es aber aus einer Vielzahl von Staaten, deren Herrscher ein Übergreifen der sizilianischen Ereignisse auf ihre Gebiete befürchteten. So ließen sie sich zunächst auf Zugeständnisse gegenüber ihren Bevölkerungen ein. Als die Republik Sizilien schon nach 16 Monate scheiterte, wurden die alten Verhältnisse gewaltsam wiederhergestellt. Ein vereinigtes italienisches Königreich sollte erst 1861 zur Realität werden.

Alphonse de Lamartine (Bildmitte, mit erhobenem Arm) verwehrt am 25. Februar 1848 Sozialrevolutionären mit der roten Fahne das Eindringen ins Hôtel de Ville. Ölgemälde von Henri Felix Emmanuel Philippoteaux.

Februarrevolution in Paris

22. - 25. Februar 1848

Im Februar 1848 entlud sich eine lang angestaute Unzufriedenheit über den französischen König und seine Regierung. Louis-Philippe I. war im Verlauf der sogenannten Julirevolution 1830 auf den französischen Thron gekommen. Hoffnungsvoll und optimistisch hatten die damaligen Revolutionär:innen Louis-Philippe ihren "Bürgerkönig" genannt. Frankreich sollte eine moderne, demokratische und sozial gerechtere Monarchie werden. Fast zwei Jahrzehnte später waren diese Hoffnungen immer noch nicht erfüllt. Durch die Industrialisierung waren Wohlstand und Selbstbewusstsein des Bürgertums stark angewachsen und so forderte es immer energischer das Recht zur politischen Mitbestimmung im Land ein. Das politische Klima wurde auch noch durch die Schattenseiten des wirtschaftlichen Fortschritts angeheizt. Soziale Not, Verarmung und Verelendung wurden zunehmend zu einem Massenphänomen, vor allem in der Hauptstadt Paris.

Am 22. Februar 1848 gingen zunächst bürgerliche Gruppen in Paris auf die Straßen und machten sich für ein tolerantes Vereinsrecht sowie das allgemeine Wahlrecht stark. Am Folgetag schlossen sich Arbeiter:innen und weitere Bevölkerungsgruppen den Protesten an.

mehr lesen

Als eine große Anzahl Demonstrierender in der Nacht zum 24. Februar das Außenministerium erreichte, ließ der amtierende Minister François Guizot auf die Menschenmenge schießen. Mehr als 40 Personen kamen ums Leben. Aus den zunächst vereinzelten Protesten wurde zunehmend ein Flächenbrand. In den arbeitergeprägten Vorstädten fand das Aufbegehren immer stärker Zuspruch. Der Protest wurde zu einer Revolution. Circa 2.000 Barrikaden wurden in Paris errichtet. Am Abend waren fast alle Waffenarsenale und Kasernen in der Hand der Protestierenden. König Louis-Philippe I. wurde gezwungen abzudanken und floh nach Großbritannien. Am 25. Februar wurde die Zweite Französische Republik ausgerufen. Die neue Regierung richtete ein ‚Ministerium der Arbeit’ ein. Dieses verkörperte die Idee eines Rechts auf Arbeit, welche schon bald die sozialen Protestbewegungen in ganz Europa beflügeln sollte.

Lola Montez, Flucht 1848 / Illustr.Chron - - Lola Montez, Fuite 1848 / Chronique illustrée

Der Rücktritt des bayrischen Königs im März

3. - 6. März 1848

Am 3. März übergaben liberale Aktivist:innen im Münchner Rathaus eine Petition mit Märzforderungen. Bereits zwei Tage zuvor war die Regierung von König Ludwig I. zum Rücktritt gezwungen worden und der Monarch selbst sah sich einer wachsenden öffentlichen Kritik ausgesetzt. Die bayrische Regierung hatte die Not kaum lindern können, die durch europaweit verzeichnete Missernten in den Jahren um 1848 auch Bayern betroffen hatte. Das Fass zum Überlaufen brachte jedoch die skandalträchtige Affäre des Königs mit der irischen Tänzerin Lola Montez. Nach zahlreichen kostspieligen Geschenken an seine Geliebte, wollte er ihr nun auch die bayrische Staatsbürgerschaft verleihen. Dies stieß besonders bei der bayrischen Oberschicht auf Ablehnung. Der Rückhalt für den König schwand in der Bevölkerung, die Regierung war nicht länger bereit, den König zu unterstützen.

mehr lesen

Als im Verlauf des März 1848 auch Aufstände in anderen europäischen Hauptstädten ausbrachen, mitunter Ludwigs Verwandte aus ihren Residenzen fliehen mussten, wurde die Brisanz seiner Lager offenbar. Am 4. März erstürmten Protestierende das Münchner Zeughaus und bewaffneten sich. Auch die aufmarschierten bayrischen Soldaten schreckten die Protestierenden nicht mehr ab. Der Druck ihrer Forderungen wurde letztlich so groß, dass der König am 6. März auf diese eingehen musste. Er berief eine Ständeversammlung ein und leite Reformen zur Modernisierung Bayerns in die Wege. Politisch besiegt, trat Ludwig am 19. März 1848 zu Gunsten seines Sohnes Maximilian ab.

Defilee der Nationalgarde auf dem Platz Am Hof in Wien. Heeresgeschichtliches Museum Wien, Wien.

Märzrevolution in Wien. Der Sturz von Metternich

12./13. März 1848

Am 12. März kamen Studenten in der Aula der Wiener Universität zusammen und formulierten eine Petition mit Forderungen an Kaiser Ferdinand I. Die Revolution, die im Vormonat in Paris ausgebrochen war, rief im Vielvölkerstaat des österreichischen Kaiserreiches vielfältige Reaktionen hervor. Europaweite Transport- und Kommunikationswege machten die revolutionären Forderungen auch in Wien, Prag, Mailand und Pest greifbar. Sie beflügelten hier nicht nur den Wunsch nach Verfassung und Demokratie, sondern auch nach staatlicher Eigenständigkeit der italienischen, tschechischen, polnischen und ungarischen Kronländer von den Habsburgern.

mehr lesen

Am 13. März trafen sich erneut Studenten in der Inneren Stadt Wiens. Vor dem Niederösterreichischen Landhaus wollten sie ihren Forderungen demonstrativ Nachdruck verleihen. Dieser Demonstration schlossen sich auch zahlreiche andere Bevölkerungsgruppen Wiens an. Um die wachsenden Proteste einzudämmen, ließ die kaiserliche Regierung das Militär aufmarschieren. Im dichten Gedränge der Inneren Stadt kam es letztlich zur Eskalation. Die Soldaten eröffneten das Feuer auf die unbewaffnete Menge. Die Reaktion hierauf war der Ausbruch schwerer Ausschreitungen in den von Arbeiter:innen dominierten Vorstädten Wiens. Tote wurden auf beiden Seiten, der Revolution als auch der Armee, verzeichnet. Noch am selben Abend musste der scheinbar allmächtige Staatskanzler Metternich, welcher das harte Vorgehen gegen die Proteste befeuert hatte, zurücktreten und aus der Stadt fliehen.

Auch in den darauffolgenden Monaten kam Wien nicht mehr zur Ruhe. Die Kaiserfamilie floh aus der Stadt, während fast überall in ihrem Reich neue Brandherde der Revolution aufbrachen. Vom vergleichsweise ruhigen Olmütz (Olomouc) in Böhmen aus, versuchten die Habsburger die Kontrolle wieder zu erlangen. Dies sollte ihnen jedoch erst ein Jahr später vollständig gelingen.

Demonstration vor dem Ungarischen Nationalmuseum am 15. März 1848. Sándor Petőfis trägt vor Ort Nemzeti Dal (Nationales Lied) vor.

Aufstände in ungarischen Städten Pest und Buda (Budapest) im März 1848

15. März 1848

Als in Wien Proteste gegen Metternich und Kaiser Ferdinand I. aufflammten, kam es auch in Ungarn zu öffentlichem Widerstand. Am 15. März fanden in den durch die Donau getrennten Städten Pest und Buda (heute Budapest) gewaltlose Massendemonstrationen statt. In der Innenstadt Pests versammelte sich eine Menschenmenge, um dem Dichter Sándor Petőfi zuzuhören. Das obige Bild illustriert die Versammlung vor dem Ungarischen Nationalmuseum.

Die revolutionären Ereignisse und Ideen, die sich im Frühjahr 1848 in ganz Europa verbreiteten, fielen in Ungarn auf besonders fruchtbaren Boden. Eine ungarische Unabhängigkeitsbewegung formierte sich, denn seit dem 16. Jahrhundert trugen die Habsburger auch die ungarische Königskrone. Ungarn war Teil ihrer multiethnischen Monarchie und wurde zunehmend in den Gesamtstaat integriert, der von Wien aus gesteuert wurde. Immer wieder flammten Kritik und Widerstand in Ungarn gegen diese Vereinnahmung auf. Die ungarischen Zielvorstellungen variierten jedoch zwischen einer neuen Verfassung für das Königreich Ungarn mit einem Habsburger als König bis hin zur vollständigen Unabhängigkeit von Wien. Letztlich überwog auf den Straßen von Buda und Pest die laute Forderung an Kaiser Ferdinand I. nach einer ungarischen Verfassung.

mehr lesen

Gemeinsam zogen die Protestierenden durch die Stadt und verliehen ihren Forderungen Nachdruck. Von den zahlreichen Revolutionsausbrüchen in seinem Reich unter Druck gesetzt, ging Kaiser Ferdinand I. schon am 11. April 1848 auf die Forderungen ein und erließ die sogenannten Aprilgesetze (ungar. Áprilisi törvények). Damit erreichte Ungarn weitestgehend Autonomie von Wien, akzeptierte den Habsburger Ferdinand aber weiterhin als König. Die Aprilgesetzte verschärften aber auch die internen Spannungen in Ungarn, welches selbst ein multiethnischer Staat war. Die Ungar:innen bzw. Magyar:innen waren nun gegenüber den kroatischen, rumänischen, slowakischen und siebenbürgischen Bevölkerungsteilen im Königreich bessergestellt. Dies führte zu heftigen Konflikten, welche bald in einen Bürgerkrieg ausarteten. Nachdem die ersten Revolutionswellen in der Habsburgermonarchie niedergeschlagen waren, griffen die Habsburger in Ungarn ein und versuchten, den Konflikt für die neuerliche Einschränkung der ungarischen Autonomie zu nutzen. Seit dem Herbst 1848 kämpften kaiserliche Truppen und ihre kroatischen Verbündeten gegen die ungarische Regierung, die 1849 den neuen Monarchen, Kaiser Franz Joseph I., sogar für abgesetzt erklärte. Als Ende 1849, mit immenser Hilfe des Russischen Zarenreiches, die ungarischen Armeen endgültig kapitulieren mussten, rächte sich Franz Joseph mit drastischen Maßnahmen an der ungarischen Revolution. Nach zahlreichen Todesurteilen gegen führende Revolutionäre wurden auch die Aprilgesetzte und die Autonomie Ungarns - die Errungenschaften von 1848 - als "verwirkt" erklärt. Ungarn blieb Teil der Habsburgermonarchie und würde erst 1867 jene Autonomie und Verfassung erhalten, welche schon zwei Jahrzehnte zuvor für kurze Zeit erreicht worden waren.

Straßenkämpfe in Berlin am 18./19. März 1848. Bildrechte: AKG-Images.

Barrikadenkämpfe in Berlin

18. März 1848 - 19. März 1848

Nachdem die Wiener Bevölkerung das reaktionäre System Metternichs am 13. März gestürzt hatte und auch in Berlin der Druck auf die Regierung zusehends gestiegen war, sah sich der preußische König Friedrich Wilhelm IV. genötigt, am Morgen des 18. März in unverbindlichen Worten die politische Zensur aufzuheben und den noch ständischen Vereinigten Landtag vorzeitig einzuberufen.

mehr lesen

Am Vormittag des 18. März 1848 versammelten sich tausende Berliner:innen vor dem Berliner Schloss. Viele von ihnen wollten ihre Freude über die königlichen Zugeständnisse zum Ausdruck bringen. Zugleich wurden vor Ort Forderungen nach Rückzug des anwesenden Militärs laut, das sich zum Schutz des Königs und zur Sicherung der Veranstaltung im und um das Schloss aufhielt. In den Tagen zuvor war es immer wieder zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen Einwohner:innen und Soldaten gekommen. Die Situation eskalierte als Soldaten den Schlossplatz räumten und sich Schüsse lösten.

Spontan errichteten Berliner:innen insgesamt etwa tausend Barrikaden und verteidigten diese gegen das anstürmende preußische Militär. An vielen Orten, an denen Barrikaden aufgebaut wurden, gingen Soldaten mit brutaler Gewalt vor. Die Straßenschlachten waren aufgrund des rücksichtslosen Vorgehens der Soldaten extrem blutig. Auf Seiten der mehreren Tausend Barrikadenkämpfer:innen, die überwiegend aus den ärmeren Milieus stammten, kam es aufgrund der unzureichenden Bewaffnung zu erheblichen Verlusten, zum Teil auch zu unbeteiligten Opfern. Schriftsteller wie Theodor Fontane berichteten, wenn auch erst viele Jahre später, über die Geschehnisse. Am Morgen des 19. März befahl der König den Rückzug seiner Truppen. Das Ergebnis der Nacht: knapp 300 gefallene Revolutionär:innen und 600 gefangene Barrikadenkämpfer:innen, die in der Spandauer Festung eingekerkert wurden.

Die Revolution hatte zunächst gesiegt. Der König musste am 19. März seinen Hut vor den Leichen der gefallenen Barrikadenkämpfer:innen im Schlosshof ziehen. Vom Gendarmenmarkt zogen die Särge bis zum Bestattungsort Friedhof der Märzgefallenen.

Ölgemälde von Friedrich Kaiser. Bildrechte: AKG-Images

Der Heckerzug. Erste Phase der Badischen Revolution

13. - 27. April 1848

Innerhalb des Deutschen Bunds blieb die Revolution nicht auf Preußen, Bayern und die Habsburgermonarchie begrenzt. In Baden fand schon am 27. Februar 1848 die Mannheimer Volksversammlung statt. Sie markiert den Beginn der Badischen Revolution. In den Folgewochen wurde das Großherzogtum Baden zu einem zentralen Schauplatz radikaldemokratischer Bestrebungen im Deutschen Bund. Es gilt bis heute als Wiege der Demokratie in Deutschland. Revolutionäre wie Friedrich Hecker und Gustav Struve versuchten zusammen mit anderen Radikaldemokrat:innen im April 1848 die Fürstenherrschaft zu beseitigen und riefen vergeblich die Republik aus.

mehr lesen

Am 13. April sammelten sich bewaffnete Aufständische (Freischärler genannt) in Konstanz und zogen von dort in Richtung der badischen Hauptstadt Karlsruhe. Nach ersten Erfolgen wurden die Revolutionstruppen in Gefechten mit badischen und hessischen Truppen, die von dem in Österreich militärisch ausgebildeten General Friedrich von Gagern angeführt wurden, bei Kandern geschlagen. Gagern kam bei den Kämpfen ums Leben, Hecker und Struve mussten in die benachbarte Schweiz flüchten.

Trotz der aussichtslosen Situation gab es weitere Aufstände in Freiburg sowie Gefechte auf der Rheinbrücke in Mannheim. Ein letzter Trupp der im Volksmund nach dem Revolutionsführer als "Heckerzug "bezeichneten Revolutionsarmee musste sich am 27. April bei Dossenbach östlich von Lörrach geschlagen geben.

Proklamation der Provisorischen Regierung Schleswig-Holstein am 24. März 1848. Gemälde von Johannes Wilhelm Olde.

Die Schleswig-Holsteinische Erhebung

18. - 24. März 1848

In den von Dänemark regierten Herzogtümern Schleswig und Holstein machte sich 1848 eine Sorge breit. Die Regierung Dänemarks strebte eine neue Verfassung an, welche die beiden Herzogtümer enger an Kopenhagen und einen dänischen Gesamtstaat binden sollte. Die Nähe zum Deutschen Bund oder gar einem zukünftigen deutschen Nationalstaat schien dadurch unmöglich zu werden. Auch wenn beide Herzogtümer eng miteinander verbunden waren, so war Holstein Mitglied im Deutschen Bund, Schleswig aber nicht. Im Zuge der Verfassungsdebatte beanspruchten daher nationalliberale Gruppen Schleswig und Holstein entweder für Dänemark oder den Deutschen Bund.

mehr lesen

Am 24. März wurde eine provisorische Regierung für Schleswig und Holstein mit Sitz in Rendsburg gebildet. Das Vorgehen Dänemarks gegen diese Regierung provozierte einen Krieg mit dem Deutschen Bund, an dem sich auch zahlreiche Freiwillige aus den deutschen Staaten beteiligten. Aufgrund des Drucks von Großbritannien, Frankreich und Russland schloss Preußen, die dominierende Militärmacht des Deutschen Bundes, im August 1848 - ohne Zustimmung der Frankfurter Nationalversammlung - einen Waffenstillstand.

1849 kündigte Dänemark diesen Waffenstillstand auf. Es kam erneut zum militärischen Konflikt, der erst ein Jahr später im den vorläufigen „Frieden von Berlin“ endete. Ein Vertrag im Mai 1852 garantierte dann den Fortbestand der dänischen Herrschaft über die beiden Herzogtümer, schrieb jedoch gleichzeitig deren relative Eigenständigkeit fest. Im Krieg von 1864 wurden schließlich beide Herzogtümer durch Preußen und Österreich besetzt und gingen 1866/67 in den Norddeutschen Bund über. Erst mit den Volksabstimmungen in Schleswig von Anfang 1920 war der Konflikt endgültig beigelegt.

Der Kampf um die Porta Tosa in Mailand am 22. März 1848. Gemälde, zeitgenössisch, von Carlo Canella. Mailand, Civiche raccolte storiche. Bildrechte: AKG-Images.

18. März - 6. August 1848

Die Abdankung Metternichs in Wien am 13. März1848 löste im Vielvölkerstaat der Habsburgermonarchie ein politisches Erdbeben aus. In vielen Städten und Regionen hatten sich bereits in den Jahren vor 1848 Unabhängigkeitsbewegungen entwickelt, die entweder die Unabhängigkeit einer Teilregion oder die Zugehörigkeit zu einem anderen Bund, Staat oder Königreich verfolgten. In Mailand, dem politischen Zentrum der damals zur Habsburgermonarchie gehörenden Lombardei, demonstrierten am 18. März zahlreiche Menschen vor dem Gouverneurspalast. Protestierende überwältigten die Polizeiposten und brachten den Gouverneur in ihre Gewalt. Barrikaden wurden errichtet und der Wien treu ergebene Gouverneur musste einer Reihe von Forderungen zustimmen.

mehr lesen

Die österreichischen Machthaber sahen sich nun gezwungen zu handeln. General Josef Radetzky sollte mit einem im Castello Sforzesco stationierten Heer den Aufstand bekämpfen und den Gouverneurspalast wieder unter habsburgische Kontrolle zu bringen. Es folgten monatelange Straßenschlachten. Der Widerstand der Mailänder Bevölkerung war so groß, dass Radetzky seinen Auftrag nicht erfüllen konnte. Heute sind die ersten Tage des Aufstands als „Cinque giornate di Milano“ bekannt.

In ganz Italien gewannen nun die für nationale Unabhängigkeit engagierten Kräfte die Oberhand: Sie fanden sich unter der Führung des Königs von Sardinien-Piemont im Kirchenstaat und auch im Königreich beider Sizilien zu einer Allianz zusammen und erklärten den Habsburgern am 23. März 1848 den Krieg. Dieser erste Unabhängigkeitskrieg wird in Italien als Risorgimento bezeichnet. Die Zeit von 1815 bis 1870 gilt als Phase der nationalen "Wiedererstehung". Nach anfänglichen Erfolgen der italienischen Unabhängigkeitsbewegung konnte die österreichische Armee unter Radetzky mit einer Gegenoffensive weite Teile der Lombardei zurückerobern. Am 6. August 1848 zog sie wieder in Mailand ein.

Empfang der Polen vor dem Moabiter Gefängnis. Freilassung der inhaftierten Polen am 20. März 1848. Copyright: AKG-Images.

Polnischer Aufstand in der Republik Posen

20. März 1848 - 5. Mai 1848

In dem seit 1795 von den europäischen Großmächten Österreich, Preußen und Russland aufgeteilten Polen forderten Unabhängigkeitsbewegungen 1848/49 ebenfalls Freiheit, Demokratie und staatliche Selbständigkeit. Bereits 1830/31, nach der Pariser Julirevolution, war es zu einem Aufstand in dem vom zaristischen Russland beherrschten „Kongresspolen“ gekommen. Im April und Mai 1848 kam es, beflügelt durch die Berliner Märzrevolution, im preußisch beherrschten Posen zu einem Aufstand unter Ludwik Mierosławski, der in der Preußischen Nationalversammlung kontrovers diskutiert, aber schließlich von preußischen Truppen niedergeschlagen wurde.

mehr lesen

Der Widerstand gegen Fremdbestimmung machte polnische Unabhängigkeitskämpfer:innen früh zu europäischen Galionsfiguren für die Selbstbestimmung der Völker. Die Berliner hatten am 20. März 1848 Ludwik Mierosławski und zahlreiche andere zum Tode oder zu langen Freiheitsstrafen verurteilte polnische Freiheitskämpfer aus dem Zellengefängnis in Moabit befreit und im Triumphzug durch die Stadt geführt.

Sukzessiv wurden preußische Beamte in der Provinz Posen durch polnische abgelöst. Nicht nur auf der politischen Ebene, sondern auch im Alltag wurde der Konflikt sichtbar. An vielen Orten ersetzten Aktivist:innen den preußischen Adler durch den polnischen Adler. Zur Selbstverteidigung formierte sich ein Heer, das jedoch nur spärlich mit Waffen ausgestattet werden konnte. Ende Mai musste es vor der preußischen Übermacht kapitulieren.

Die Frage der Zugehörigkeit Posens spaltete die politischen Lager im Deutschen Bund. Sie wurde sowohl in der Preußischen als auch in der Frankfurter Nationalversammlung kontrovers debattiert. Der liberalkonservative Berliner Abgeordnete Wilhelm Jordan zum Beispiel sprach sich in kultur-chauvinistisch-rassistischen Wendungen gegen die nationale Selbständigkeit Polens aus.

Der Brand der Scuola dei Morti bei San Geremia. Bombardement durch die Österreicher unter Graf Haynau ab 29. Juni 1849. Gemälde von Luigi Querena. Bildrechte: AKG-Images.

Die Republik des Heiligen Markus in Venedig 1848

22. März 1848 - 23. August 1849

Neben Mailand gehörte die Hafenstadt Venedig zu den Zentren der Revolution in Italien. Die Stadt und ihr Umland waren ebenso Teil des von den Habsburgern regierten Kaisertums Österreich. Der Sturz des mächtigen Staatskanzlers Metternichs sorgte daher auch hier für Demonstrationen für die Unabhängigkeit von der Habsburgermonarchie aus. Intellektuelle wie Niccolò Tommaseo und der Anwalt Daniele Manin forderten schon seit 1847 Verfassungsreformen. Am 22. März 1848 siegte die Revolution auch in Venedig.

mehr lesen

Manin war aufgrund seines politischen Engagements inhaftiert worden, kam jedoch am 17. März - kurz nach der revolutionären Erhebung in Wien - frei. Am 22. März entzündeten sich in der Lagunenstadt dann erste Massenproteste. Manin mobilisierte die Venetianer:innen als überzeugender Redner. Gegen 16.30 Uhr verkündete er auf dem Piazza San Marco: „Viva La Repubblica, viva la libertà, viva San Marco!“. Am Folgetag riefen revolutionäre Kräfte die von der Habsburgermonarchie unabhängige „Republik des Heiligen Markus“ aus.

Trotz zahlreicher Angriffe blieb die Inselrepublik eineinhalb Jahre bestehen. Den Machthabern in Wien gelang es lange Zeit nicht, gegen die Revolutionen in Norditalien effektiv vorzugehen. Erst nach der Niederschlagung der kaum ein halbes Jahr bestehenden Römischen Republik am 30. Juni 1849 musste die venezianische Revolutionsbewegung am 22. August 1849 kapitulieren. Wie schon in Mailand führte auch hier Radetzky die österreischischen Truppen.

Ana Ipatescu führt revolutionäre Truppen im Juni 1848 an. Bildrechte: AKG-Images / De Agostini Picture Lib. / G. Dagli Orti.

Aufstände in Moldau, der Walachei und Siebenbürgen 1848

8. April 1848 - Sommer/ Herbst 1848

Die Revolution, die ihren Ausgang in Kerneuropa hatte, drang in den Folgemonaten bis an die europäischen Ränder vor. In Moldau, der Walachei und in Siebenbürgen probte die rumänische Bevölkerung den Aufstand gegen habsburgische, osmanische und russische Vorherrschaft.

mehr lesen

Nicht alle Erhebungen im östlichen Teil Europas zielten auf vollständige Unabhängigkeit. In Moldau forderten Kritiker:innen des regierenden Fürsten vor allem eine Liberalisierung des öffentlichen Lebens. In der Walachei stritten Studenten, die durch Studienaufenthalte Aufstände in anderen Teilen Europas kennengelernt hatten, für Veränderungen. Bauern kämpften für das Wahlrecht, für Landreformen, für die Säkularisierung und das Ende der Leibeigenschaft, von der vor allem die Bevölkerungsgruppe der Rom:nja betroffen war. Versuche der Konterrevolution, eingeleitete Verfassungsreformen in der Walachei zurückzunehmen, scheiterten. Dort, wo nationale Souveränität gefordert wurde, kam es auch zu Grenzkonflikten, an die bis heute erinnert wird.

In Bukarest stellten sich Menschenmassen am 30. Juni 1848 dem Militär entgegen und verteidigten die errungenen Reformen. Angeführt wurden die Protestierenden von Ana Ipătescu (auf der Abbildung vorne zu erkennen). Ipătescu stammte aus den Slums von Oraliror und war Mitglied einer im Untergrund agierenden geheimen Bruderschaft. Sie setzte sich für die Überwindung der russischen Herrschaft über rumänische Fürstentümer ein. Blaj in Siebenbürgen (Transsilvanien), das unter österreichischer Herrschaft stand, wurde am 15. Mai 1848 zum Schauplatz einer großen Volksversammlung. Viele der Aufständischen setzten sich für die rechtliche Gleichstellung von Rumänen im Kaisertum Österreich ein. Andere forderten die Unabhängigkeit der Region von Habsburg und schlossen dafür Bündnisse mit Ungarn. Zugleich kam es zu brutalen Grenzkonflikten zwischen rumänischen und ungarischen Bevölkerungsteilen, die heute unter anderem auch als Transsilvanische Massaker aus den Jahren 1848/49 bekannt sind. In den Sommer- und Herbstmonaten gingen die alten Herrscher massiv gegen die Proteste vor und setzten ihre Macht abermals durch.

George Washington als Farmer am Mount Vernon, 1851. Das Gemälde ist Teil einer Serie über George Washington, gemalt von Junius Brutus Stearns. Virginia Museum of Fine Arts, Richmond.

Die Nachricht über das Ende der Sklaverei. Der gescheiterte Fluchtversuch der MS Pearl

13. April bis 19. April 1848

Im März 1848 legte das Dampfschiff Cambria in den USA an. Das Schiff hatte Zeitungen aus Europa über den Ausbruch der Revolution in Frankreich an Bord. Das Interesse war riesig. Rasch entzündete sich in den Vereinigten Staaten eine Diskussion über die Revolution in Europa. So beobachtete z.B. Frederick Douglass, der sich für die Abschaffung der Sklaverei in den USA einsetzte, aufmerksam die Debatte darüber in den französischen Kolonien. Er drückte seine Hoffnung aus, dass Europa den USA die Idee von "Freiheit für alle" vermitteln könne.

mehr lesen

Die europäische Forderung, den Sklavenhandel zu verbieten, begünstigte den Kampf für die Abschaffung der Sklaverei in den USA. Am 13. April lag das Schiff Pearl mit 75 Versklavten Menschen im Hafen von Washington D.C.. Daniel Drayton, Kapitän der Pearl, schmiedete mit dem freien Schwarzen Daniel Bell einen Fluchtplan. Bell hatte zuvor vergeblich vor Gericht versucht, seine versklavte Frau, seine Kinder und Enkelkinder aus dem Sklavenstatus zu befreien. Sie sollten mit der Pearl zu den Plantagen in den Südstaaten gebracht werden. Am 15. April legte das Schiff ab. Statt die Versklavten in die Südstaaten zu bringen, steuerte Drayton die Staaten an der Nordküste an, in denen die Sklaverei abgeschafft worden war. Ein anderes Schiff verhinderte jedoch die Weiterfahrt der Pearl. Zurück an Land mussten die Versklavten in Ketten durch die Stadt zum Gericht laufen. Drayton und seine Crew wurden inhaftiert. Zeitungen wie die North Star berichteten, dass der Fluchtversuch von den Revolutionsereignissen in Frankreich motiviert war.

Unter konservativen Kräften in den USA brach ein Sturm der Entrüstung aus. Befürworter:innen der Sklaverei bezeichneten den Fluchtversuch als Generalangriff auf das Recht der Sklavenhaltung. In der Nacht vom 18. auf den 19. April 1848 kam es zu gewalttätigen Ausschreitungen in Washington. Attackiert wurden die Büros der Zeitung National Era. Sie positionierte sich immer wieder gegen den Sklavenhandel. Dies gefiel nicht allen Amerikaner:innen. Tausende Demonstrant:innen versammelten sich vor dem Gebäude, warfen mit Steinen gegen die Fensterscheiben und versuchten die Räumlichkeiten in Brand zu stecken. Auch in den Folgetagen kam es zu gewalttätigen Ausbrüchen. Der amerikanische Präsident James K. Polk äußerte Verständnis für diese White Supremacists, verurteilte jedoch deren Gewalt.

Sitzung der Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche, ca. Juni 1848. Zeichnung von Ludwig von Elliott, 1848, Historisches Museum der Stadt Frankfurt.

Erste Zusammenkunft der gesamtdeutschen Nationalversammlung

18. Mai 1848

Als freie, lebendige und traditionsreiche Stadt im Zentrum des Deutschen Bundes, die sich als ehemals freie Reichsstadt eine gewisse Unabhängigkeit bewahren konnte, war Frankfurt am Main besonders geeignet als Standort für ein gesamtdeutsches Parlament. In nahezu allen Teilen des Deutschen Bundes stritten in teils gewaltvollen Erhebungen Menschen für demokratische Mitbestimmung.

mehr lesen

Im März 1848 trafen in Frankfurt 574 Politiker ein, die als Vorparlament damit beauftragt waren, Vorbereitungen für die bevorstehende Wahl einer gesamtdeutschen Nationalversammlung zu treffen. Nicht alle Staaten im Deutschen Bund folgten deren Vorgaben. Im April und Mai 1848 wurden die nach dem allgemeinen und gleichen Männerwahlrecht dazu berechtigten Bürger im Deutschen Bund dazu aufgerufen, Abgeordnete für das erste gesamtdeutsche Parlament zu wählen. In einigen Regionen des Bundes wurden per Direktwahl Abgeordnete bestimmt. In anderen Staaten wählten die Wahlberechtigten Wahlmänner, die dann ihrerseits die Abgeordneten wählten. Auch das Mindestalter wurde in den Einzelstaaten unterschiedlich gehandhabt. Das Wahlrecht war heiß umkämpft. Es entschied mit darüber, wie das Parlament gesellschaftliche Diversität und soziale Unterschiede abbilden können würde.

Bei der ersten Sitzung der deutschen Nationalversammlung am 18. Mai 1848 stellten die Abgeordneten die Weichen für ihre zukünftige Tätigkeit. Dort loteten sie auch Möglichkeiten der Umsetzung der in der Revolution formulierten demokratischen Forderungen aus. Es wurde eine Geschäftsordnung verabschiedet und Kommissionen und Ausschüsse gewählt. Zentrale Themen waren die Bildung eines deutschen Nationalstaats und die Erstellung einer gesamtdeutschen Verfassung. Abgeordnete mit ähnlichen politischen Visionen und Zielen schlossen sich zu Fraktionen (Klubs) zusammen. Sie gelten als Vorläufer der heutigen Parteien. Im ersten gesamtdeutschen Parlament prägten prominente Wortführer die parlamentarische Debatte. Obwohl viel geredet wurde, hielt die Hälfte der Abgeordneten keinen eigenen Redebeitrag. Für viele waren parlamentarische Verfahren noch Neuland. Das "Politikmachen" musste erprobt und erlernt werden.

L’Abolition de l’esclavage dans les colonies françaises en 1848. Gemälde von François-Auguste Biard, 1848, Öl auf Leinwand, Château de Versailles.

Für ein Ende der Knechtschaft. Sklav:innenaufstände auf den Antillen

Mai 1848

Die Nachricht, dass die Revolution die „Mutterländer“ erfasste, beflügelte in den Kolonien den Kampf um Freiheit. Am 24. April 1848 verfasste der französische Politiker Victor Schœlcher ein im Hôtel de la Marine verfasstes Dekret zur Abschaffung der Sklaverei. Nur wenige Tage später hatten Aufstände auf den Antilleninseln Erfolg, auf Martinique wurde die Sklaverei abgeschafft. An Schœlcher und an die Abschaffung der Sklaverei 1848 wird noch heute in der Karibik erinnert.

mehr lesen

Während in Frankreich im Zuge der Februarrevolution noch darüber diskutiert wurde, brachten britische Schiffe die Nachricht über das mögliche Ende der Sklaverei auf die Antillen. Anders als auf dem Bild dargestellt, blieben Versklavte nicht passiv und warteten auf die Befreiung durch die einstigen Peiniger. Hand in Hand gingen freie und versklavte Schwarze in Martinique auf die Straßen, um die Befreiung eines Großteils der Bevölkerung durchzusetzen. Der späte Mai 1848 war von gewalttätigen Ausschreitungen geprägt. Am 22. Mai eröffneten Sicherheitskräfte in Martinique das Feuer auf demonstrierende Sklav:innen. Bis zu 70 Demonstrant:innen kamen ums Leben. Als Antwort auf die Schüsse wurden Häuser weißer Bewohner:innen in der Küstenstadt Saint-Pierre in Brand gesetzt. Bei den Bränden starben 34 weiße Siedler:innen.

In Martinique, aber auch auf anderen Antilleninseln wie Guadeloupe wollten Versklavte nicht auf das Inkrafttreten der in Paris beschlossenen Abschaffung der Sklaverei warten. Nach Aufständen erlangten versklavte Menschen in Guadeloupe bereits am 26. Mai 1848 ihre Freiheit. In Französisch Guayana, wo es keine Aufstände gab, dauerte es noch bis zum 10. August, bis die im Mutterland verabschiedeten Gesetze in Kraft traten. In Frankreich wird heute an zentralen Orten des Sklavenhandels 1848 wie dem Hafen von Nantes den Meilenstein des Abolitionismus gedacht.

Bombardement in Prag 1848. General Windischgrätz bombardiert die Stadt. Kreidelithographie, koloriert, um 1848, Wien Museum. Bildrechte: AGK-Images.

Der Prager Pfingstaufstand

12. Juni 1848 - 17. Juni 1848

Viele der sich als slawisch und als eigenständige Nationen definierenden Bevölkerungsgruppen im Osten Europas teilten das Schicksal, von den Habsburgern in Wien regiert zu werden. In Tschechien, damals das zum Kaisertum Österreich gehörende Königreich Böhmen, kulminierten am 12. Juni Proteste gegen die österreichische Herrschaft. Diese waren nach dem Sturz Metternichs immer wieder aufgeflammt. Als das kaiserliche Militär Prag beschoss, stand die heute bei Tourist:innen beliebte Karlsbrücke im Zentrum der Kämpfe. Auf dem Bild sind die Barrikadenkämpfe vor dem Brückenturm zu sehen.

mehr lesen

Auslöser des Pfingstaufstandes in Prag war die Forderung deutschnationaler Kräfte in Böhmen die Zugehörigkeit Böhmens zum Deutschen Bund durch die Entsendung eigener Abgeordnete in die Frankfurter Nationalversammlung zu festigen. Das begriffen Studenten, die für die tschechische Unabhängigkeit eintraten, als Provokation und revoltierten. Erneut entsandten die Machthaber am 20. Mai den verhassten Militärgeneral Windisch-Graetz nach Prag. Dem zum Trotz versammelte sich im Sommer eine eigene, slawische Versammlung in Prag.

Auch wenn bis heute darüber gestritten wird, ob dieser Slawenkongress im Juni 1848 eine direkte Antwort auf die Einberufung der deutschen Nationalversammlung war, lehnten die böhmischen Entsandten in die Paulskirche gleichzeitig eine Einverleibung Böhmens in ein großdeutsches Reich ab. Der Slawenkongress brachte jedoch nur wenige konkrete Ergebnisse hervor. Er war aber ein Ausdruck gegen die mitunter brutale Anpassungspolitik in Preußen und in der Habsburgermonarchie gegenüber ihren slawischen Bevölkerungsteilen. Die Teilnehmer forderten Freiheit und Gleichheit der slawischen Völker und den Wandel der Monarchien in Föderationen gleichberechtigter Völker. Am letzten Tag des Slawenkongresses sammelte sich auf dem Rossmarkt ein Demonstrationszug. Auch weite Teile der entsandten Nationalgarde schlossen sich an.

Sturm des Volkes auf das Zeughaus in Berlin am 14. Juni 1848. Kreidelithographie, unbez. Aus: J.G.Zschaler, Das ewig unvergeßliche Jahr 1848, Dresden (C.G.Lohse) o. J., nach S. 258. Spätere Kolorierung. Bildrechte: AKG-Images.

Sturm auf das Berliner Zeughaus

14. Juni 1848 - 15. Juni 1848

Nach der Märzrevolution rangen die politischen Akteure in Berlin um die Interpretation des Geschehenen. Waren die Barrikadenkämpfe vom 18. März als erfolgreiche Revolution anzuerkennen, deren Ziele es nun umzusetzen galt? War Versöhnung die Lösung der schwelenden Konflikte? Revolutionäre Aktivist:innen bedrängten konservative Abgeordnete in der Preußischen Nationalversammlung, den Zielen und Errungenschaften des 18. März mehr Nachdruck zu verleihen. Erneut kam es zu gewaltsamen Ausschreitungen in der preußischen Hauptstadt. Diesmal blieben sie jedoch auf wenige Orte der Stadt begrenzt.

mehr lesen

Versammlungsverbote, die auch nach der Märzrevolution in Kraft blieben, hielten Kritiker:innen der bestehenden Verhältnisse auch nach dem 18. März nicht von öffentlichen Protesten ab. Als am 14. Juni vor dem Kriegsministerium erneut der Wunsch nach Volksbewaffnung vorgetragen wurde, entwickelte sich die Stimmung zu einem explosiven Gemisch. Die Bürgerwehr, die am 19. März gebildet worden war und die Ordnung in Berlin nach dem Abzug des preußischen Militärs sicherstellen sollte, stellte sich den Protestierenden mit gezogenen Waffen entgegen. Vor dem Schloss fielen wieder Schüsse. Zwei Menschen starben, mehrere wurden verwundet. Als eine Menschenmenge, unter ihnen die Aktivist:in Lucie Lenz, das Zeughaus Unter den Linden stürmte, konnte die Bürgerwehr zwar deren Eindringen nicht verhindern, wohl aber die Erbeutung größerer Waffen- und Munitionsvorräte. Erst in der Nacht brachten Militäreinheiten die Lage unter Kontrolle.

Der Sturm auf das Zeughaus löste eine Generaldebatte über die seit dem 19. März eingesetzte Bürgerwehr aus. Demokrat:innen machten sie für die Eskalation der Gewalt verantwortlich und Konservative prangerten deren Ineffizienz an. Die 1848er Bewegung spaltete sich mehr und mehr. Die Konflikte erleichterten dem preußischen König die Rückeroberung Berlins unter General von Wrangels Führung im November 1848.

Segnung der Aufständischen vom Juni 1848, die nach Algerien aufbrechen. Zeichnung um 1848, Eugène Bazin (1799-1866), Paris, Musée Carnavalet. Bildrechte: AKG-Images.

Der Juniaufstand in Paris und die Einverleibung Algeriens

22. Juni 1848 - 12. November 1848

Nicht nur in Berlin, sondern auch in Paris zeigte sich erst im Verlauf der Revolution, welche unterschiedlichen Zielsetzungen Menschen verfolgten, die noch zu Beginn der Revolution gemeinsam für politischen Wandel auf die Straße gegangen waren. Ab dem 22. Juni 1848 kämpften Pariser Arbeiter:innen mehrere Tage gewaltsam gegen die Schließung der französischen Nationalwerkstätten, die ihnen Lohn und Brot brachten. Auf die militant vorgetragene Forderung nach einem Recht auf Arbeit reagierte die neue Regierung mit brutaler Härte: 5.000 Arbeiter:innen starben, 25.000 wurden verhaftet. 11.000 Inhaftierte wurden in die Kolonien verbannt, nicht wenige, wie das obige Bild zeigt, nach Algerien verschifft. Die Ausweisung hatte Folgen. Bereits während der Februarrevolution war gefordert worden, dass die Errungenschaften der Revolution auch für die in Algerien lebenden Franzosen gelten sollten, denn Algerien war jetzt nicht länger Kolonie sondern Teil Frankreichs.

mehr lesen

Die Deportation von Aufständischen war nach der Abschaffung der Todesstrafe für die französischen Machthaber der einfachste Weg, sich unliebsamer Bürger:innen zu entledigen. Es kam zu einer von der ansässigen Bevölkerung abgelehnten neuen Etappe des Siedlungskolonialismus. Im September 1848 startete ein landwirtschaftliches Ansiedlungsprogramm, das mit der Verdrängung von Einheimischen einherging. Und es etablierte sich die sogenannte mission civilisatrice mit der Algerier:innen dazu gebracht werden sollten, sich der französischen Kultur anzupassen.

Schon bald lebten in Algerien über 100.000 Europäer:innen. Die Zahl der europäischen Einwander:innen hatte sich im Vergleich zu 1834 nahezu verzehnfacht. Am 12. November 1848 wurde vom Präsidenten der Nationalversammlung auf dem Place de la Concorde die Verfassung der Zweiten Republik verkündet. Neben demokratischen Errungenschaften beinhaltete sie neue Unfreiheiten. Mit dem Inkrafttreten der neuen Verfassung wurde Algerien offizieller Teil Frankreichs.

Die französische Herrschaft in Algerien wurde seit den ersten militärischen Konflikten 1830 immer wieder mit gewaltsamen Mitteln von Algerier:innen angefochten. Bis heute wird der Gelehrte Abd el-Kader als algerischer Freiheitskämpfer verehrt. Er übernahm eine prominente Rolle im Guerillakampf gegen die Franzosen, wurde aber nach Kämpfen am 22. Dezember 1847 gefangen genommen. Das Revolutionsjahr verbrachte el-Kader in Fort Lamalgue in Toulon. Schon bald war gewaltsamer Widerstand nicht mehr die Antwort auf die Einverleibung Algeriens, das nun mit den drei Départements Oran, Algiers und Constantine offizielles französisches Staatsterritorium wurde. In Algerien kritisierten nun vor allem Intellektuelle die forcierte Assimilationspolitik der Franzosen.

Die Erstürmung des Burgthores. Rückeroberung Wiens durch die Truppen unter Fürst Alfred Windisch-Grätz, Oktober 1848. Kreidelithographie, koloriert, zeitgenössisch. Bildrechte: AGK-Images.

6. Oktober 1848 - 1. November 1848

Nicht nur in Berlin und Paris, auch in Wien hielten die revolutionären Aktivitäten im Verlauf des Jahres 1848 an. Nach der Märzrevolution kam es immer wieder zu gewaltvollen Zwischenfällen in der Hauptstadt des multiethnischen Kaiserreiches. Im Oktober eskalierte die Lage erneut. Auslöser waren die Konflikte in Ungarn. Arbeiter:innen und Studenten stellten sich Truppen entgegen, die von Wien aus am 6. Oktober Richtung Ungarn aufbrechen und dort die Erhebungen niederschlagen sollten.

mehr lesen

Die Solidarität mit den Aufständischen in Ungarn blieb nicht nur auf die Zivilgesellschaft begrenzt. Soldaten liefen über und verweigerten den Dienst. Historiker:innen schätzen die Zahl der am Oktoberaufstand Teilnehmenden auf 100.000 Personen. Der amtierende Kriegsminister Graf Theodor Latour forderte ein entschlossenes Vorgehen gegen die Protestierenden und hielt an den Gegenmaßnahmen fest. Revolutionäre Kräfte stürmen das Kriegsministerium. Latour wurde dabei auf offener Straße gelyncht.

In der Stadt kam es zu schweren Zusammenstößen zwischen der Nationalgarde und dem Militär auf der einen Seite und protestierenden Arbeiter:innen und Studenten auf der anderen Seite. Vor allem wurde die Leopoldstadt von Straßenschlachten heimgesucht. Die Lage war so unkontrolliert, dass Kaiser Ferdinand I. mit seinem Hof erneut fliehen musste. Auch weite Teile des Wiener Großbürgertums verließen die Stadt.

Am 14. Oktober begann die Gegenoffensive von kaisertreuen Einheiten. Angeführt wurde sie von Feldmarschall Alfred zu Windisch-Graetz, der bereits erfolgreich den oben behandelten Prager Pfingstaufstand niedergeschlagen hatte. Wien wurde belagert. Am 28. Oktober lief ein 24-stündiges Kapitulationsultimatum ab. Der Angriff auf die Stadt erfolgte kurz darauf. Demokrat:innen aus dem Ausland, darunter der Nationalratsabgeordnete Robert Blum und Jozef Bem eilten zur Unterstützung in die Stadt an der Donau. Eine weiße Fahne am Stephansdom markierte am 1. November das Ende des Oktoberaufstands und der revolutionären Erhebungen in Wien des Jahres 1848. Schätzungsweise kamen bis zu 4.000 Menschen in den Gefechten ums Leben, weitere – wie Robert Blum – wurden standrechtlich erschossen.

Proklamation der Römischen Republik am 9. Februar 1849. Litografie von Dante Grabriel Rossetti, 1861, Staatsbibliothek für Moderne und Zeitgenössische Geschichte Rom.

Die Revolution im Kirchenstaat. Die "Römische Republik" unter Mazzini und Garibaldi

15. November 1848 - 30. Juni 1849

Das Aufbegehren gegen Fremdherrschaft, für Unabhängigkeit und für ein geeintes Italien ließ auch die heutige Hauptstadt Rom nicht unberührt, welche damals das Zentrum des Kirchenstaates darstellte. 1848 bekleidete Papst Pius IX. das Amt des Pontifex und zog wegen seiner Neutralität gegenüber Österreich den Unmut der Revolutionär:innen auf sich, die ihn als „Feind des Vaterlandes“ bezeichneten. Am 15. November ermordeten Aufständische den päpstlichen Premierminister Pellegrino Rossi auf der Treppe des Palastes der Canellaria von Santo Constantini. Mit Gesängen wie „Gelobt die Hand, die heute den Rossi erstach“ zogen sie durch den Kirchenstaat.

Überall in Europa löste die Ermordung Rossis unter Konservativen und gemäßigten Kräften der Revolution große Bestürzung und Sorgen aus. Der Kirchenstaat galt wegen seiner "göttlichen Legitimation" als feste Säule der weltlichen Ordnung. Das Vordringen der Revolution bis in den Vatikan wurde von Konservativen als neue Qualität der Bedrohung betrachtet. Am Tag nach der Ermordung belagerten revolutionäre Kräfte den Quirinalspalast, in dem sich der Pius IX. aufhielt.

Ziel der Protestierenden war es, Rom zu einer Republik zu machen. In der Nacht vom 23. auf den 24. November 1848 flüchtete Pius IX. – als Priester verkleidet – bei Nacht und Nebel Richtung Neapel. Unterschlupf fand Pius in Gaeta. In Rom formierte sich jetzt die Republik. Am 21. Januar 1849 fanden freie Wahlen statt. Eine verfassungsgebende Versammlung folgte.

Die konservativen europäischen Mächte blickten mit großer Sorge nach Rom. Als Reaktion übten sie militärischen Druck auf die Republik aus. Wien mobilisierte seine Truppen und konnte den Republikaner:innen am 23. März 1849 in der Schlacht bei Novara eine erhebliche Niederlage zufügen. Im April 1849 erreichten französische und spanische Truppen die Ewige Stadt. Ihr Ziel war es, dem Papst wieder zur Macht zu verhelfen. Die Anführer der Republik kapitulierten am 30. Juni 1849. Am 3. Juli 1849 war Rom endgültig zurückerobert worden. Zentrale Akteure der italienischen Einigungsbewegung wie Giuseppe Garibaldi mussten ins Exil fliehen.

Freischärler im Gefecht bei Kirchheimbolanden 1849. Der Kampf der 17 tapferen Turner und Freischärler bei Kirchheimbolanden am 14. Juni 1849; Lithographie nach Augenzeugenberichten; publiziert 1880 im Verlag Paul Stumpf, Mainz.

2. Mai 1849 - 19. Juni 1849

Als die Revolution an vielen Orten Europas Mitte des Jahres 1949 bereits niedergeschlagen oder zumindest ins Stocken geraten war, begann auf dem Gebiet des Deutschen Bundes eine erneute Protestwelle. In vielen Staaten forderten Demokrat:innen die Anerkennung der Verfassung, die am 28. März 1849 von der Nationalversammlung in der Paulskirche verabschiedet worden war - so in der bayrischen Pfalz im Mai und Juni 1849. Dabei forderten sie die Abspaltung der Pfalz vom Königreich Bayern.

mehr lesen

Die gewaltsamen Auseinandersetzungen nahmen ihren Ausgang am 1. Mai 1849. Mitglieder und Sympathisant:innen demokratischer Vereine in der Pfalz kamen in Kaiserslautern zusammen. In der Fruchthalle sprachen sie über aktuelle politische Herausforderungen. Sie bildeten einen Verteidigungsausschuss und wollten die Volksbewaffnung als Grundlage für den Unabhängigkeitskampf organisieren.

Zwischen regierungstreuen und revolutionären Truppen brachen Kämpfe aus. In der Nacht auf den 21. Mai belagerten revolutionäre Einheiten die Festung Landau. Den Aufständischen gelang es jedoch nicht, die Festung zu stürmen und einzunehmen. Bundestruppen konnten am 14. Juni 1849 den pfälzischen Aufstand zerschlagen. Bei Gefechten in Kirchheimbolanden starben dutzende Revolutionäre, andere wurden gefangen genommen. In den Folgetagen kam es zu weiteren militärischen Niederlagen. Am 19. Juni 1849 zogen sich die letzten revolutionären Militäreinheiten der Pfalz über die Knielinger Rheinbrücke nach Baden zurück.

Angriff auf die Barrikaden am Neumarkt. Truppen (Sächsische und Preußische) am Dresdner Neumarkt. Barrikaden der Aufständigen. „Hotel de Saxe“, Moritzstraße, „Hotel Stadt Rom“ (v.l.n.r). Ölgemälde, Stadtmuseum Dresden.

3. Mai 1849 - 9. Mai 1849

Wie in anderen Regionen des Deutschen Bundes konnten im Königreich Sachsen Demokrat:innen bei den Wahlen für den Landtag im September 1848 große Erfolge erzielen. Sachsen wurde von der Frankfurter Nationalversammlung aufgefordert, die am 28. März 1849 in der Paulskirche verabschiedete Reichsverfassung anzunehmen. Der von Demokraten dominierte Dresdener Landtag übte Druck auf König Friedrich August II. aus und forderte die Umsetzung der revolutionären Agenda. Der reagierte am 30. April 1849 mit der Auflösung des Landtags. Eine Gruppe von Dresdner Stadtverordneten organisierte aus Protest am 3. Mai einen Umzug der bewaffneten Kommunalgarde, der jedoch vom König untersagt wurde.

mehr lesen

In der Stadt verbreitete sich das Gerücht, Friedrich August II. fordere preußische Truppen an, um gegen die ausgebrochenen Proteste vorgehen zu können. Dresdner:innen und Aufständische aus dem Umland Herbeieilende reagierten mit dem Versuch das Zeughaus zu stürmen. Dort stationierte Soldaten eröffneten das Feuer. In den Gefechten kamen 20 Revolutionäre ums Leben, viele weitere wurden verwundet.

Die Bevölkerung der sächsischen Hauptstadt ließ das Vorgehen der Soldaten nicht unbeantwortet. Bei schweren Ausschreitungen im Stadtraum wurden über 100 Barrikaden gebaut. In den Morgenstunden des 4. Mai 1849 floh Friedrich August II. mit seiner Familie aus Dresden auf die Festung Königstein. Eine provisorische Regierung wurde einberufen. Während einer vereinbarten Waffenruhe sammelten sich zusammengerufene konterrevolutionäre Einheiten und holten zum Gegenschlag aus. Nach intensiven Häuserkämpfen war der Aufstand am 9. Mai niedergeschlagen.

Das 2te Bataillon Iserlohn Königl. Preuss. 16.ten Landwehrregiments seinen in verschiedenen Gefechten zu Baden im Jahre 1849 gefallenen Kameraden.

Letztes Aufbegehren. Iserlohn und die Reichsverfassungskampagne

10. Mai 1849 - 17. Mai 1849

Auf die Forderung, die Reichsverfassung anzunehmen, reagierten viele Teilstaaten mit der Auflösung regionaler Parlamente. In weiten Teilen des Deutschen Bundes brach daraufhin in der Bevölkerung ein Sturm der Entrüstung aus. In Preußen, zu dem Iserlohn als Teil der preußischen Rheinprovinz gehörte, wurde die Preußische Nationalversammlung durch den König gewaltvoll aufgelöst. Schikanen und das Vorgehen gegen Liberale in den preußischen Provinzen stärkten den Rückhalt aller demokratischen Kräfte in der Bevölkerung. Zur Verteidigung der Paulskirchenverfassung wurde die „Reichsverfassungskampagne“ ausgerufen. Die Ablehnung der Reichsverfassung durch die deutschen Fürsten provozierte auch in Westfalen gewaltsame Proteste.

mehr lesen

Westfälische Landwehrtruppen im Dienste Preußens stellten sich teilweise gegen ihren Dienstherrn und liefen zu den Anhänger:innen der Verfassung über. Sie waren nicht bereit, Protestierende gewaltsam zu bekämpfen. Andere wurden an Brennpunkte der Reichsverfassungskampagne eingesetzt. Das auf dem Bild zu sehende Denkmal wurde für Landwehrtruppen aus Iserlohn errichtet, die in Durlach bei Karlsruhe 1849 im Kampf gegen Anhänger:innen der Verfassung fielen.

Am 10. Mai machten sich 1.500 Landwehrsoldaten von Hagen aus auf den Weg ins 20 Kilometer entfernte Iserlohn. Zusammen mit Bewohner:innen aus Iserlohn stürmten sie das Zeughaus, bewaffneten sich und gründeten gemeinsam einen Sicherheitsausschuss, mit dem die Stadt regiert und von Preußen losgelöst werden sollte. Eine frühe Form der Räterepublik entwickelte sich in Iserlohn. Auf Barrikaden schwenkten die Aufständischen die rote Fahne. Die Obrigkeit reagierte mit Warnungen vor dem „Einbruch der Pöbelherrschaft“. Regierungstruppen wurden aus naheliegenden Kasernen wie Wesel zusammengezogen und eroberten am 17. Mai die Stadt zurück. Theodor Fontane schrieb am 17. Mai 1849, dass sich seine "Feder sträubt (...), die Zahl der Opfer anzugeben." Bei Gefechten kamen in Iserlohn über 100 Menschen ums Leben.

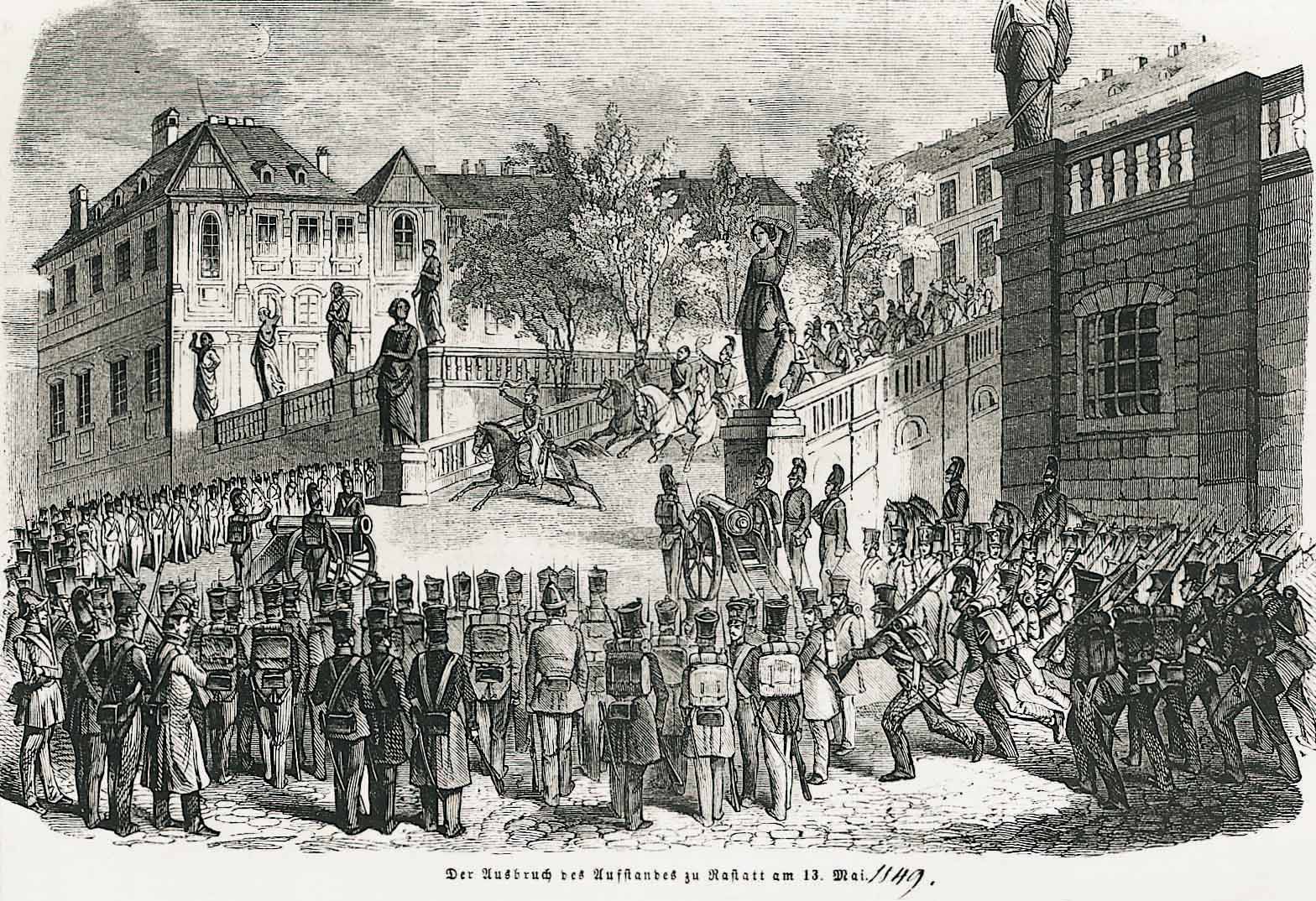

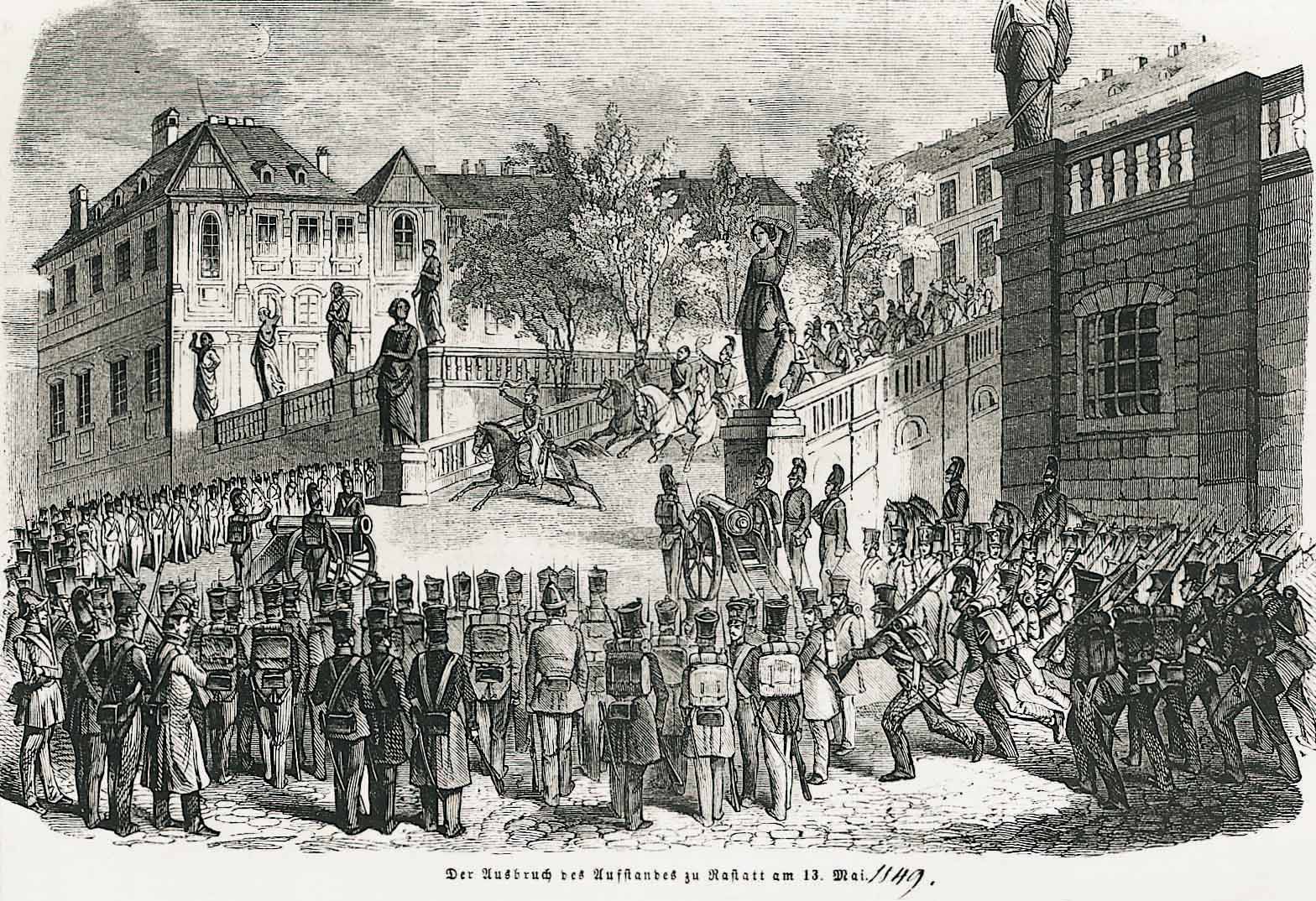

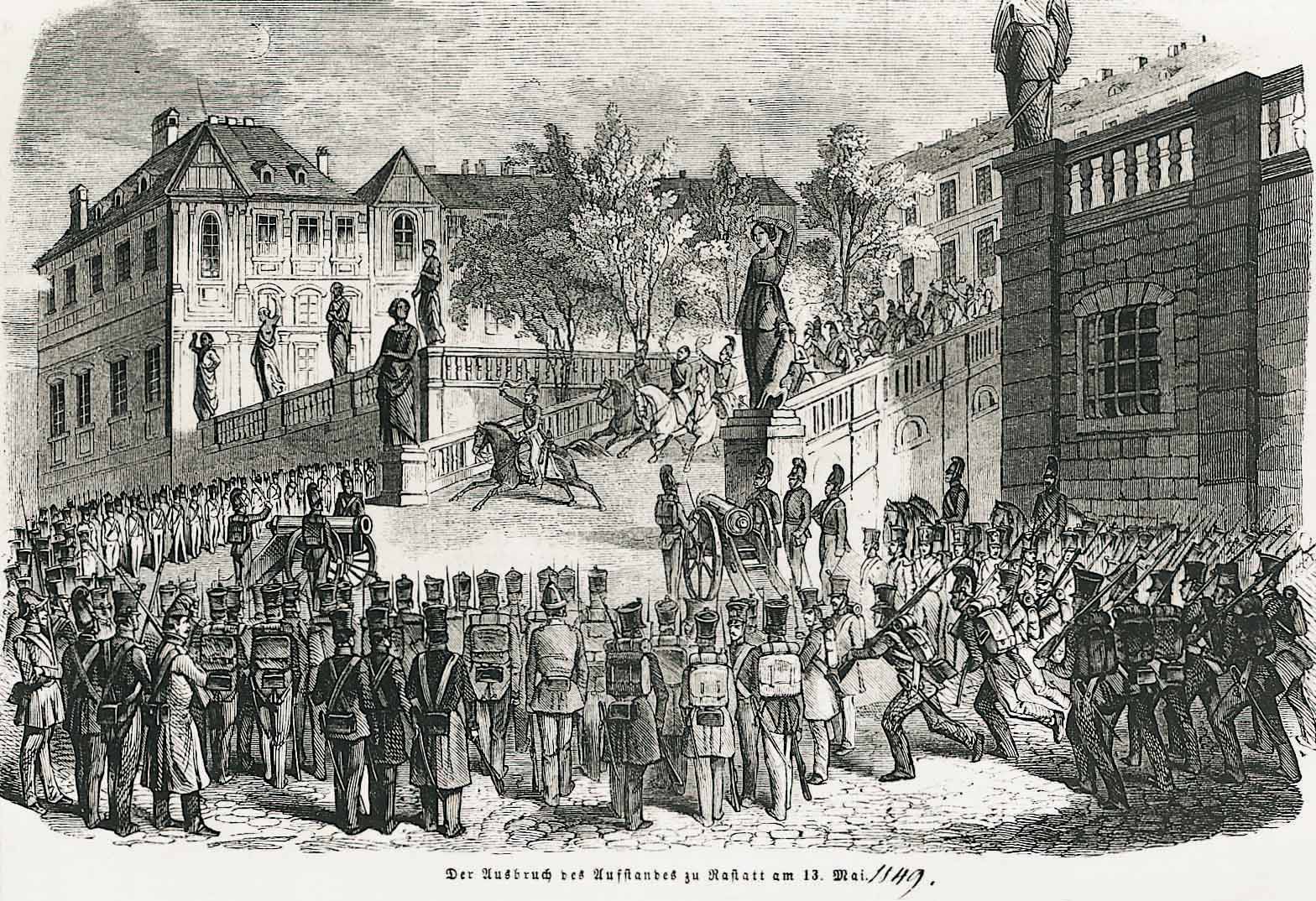

Revolutionäre Soldaten in Rastatt

11. Mai 1849 - 23. Juli 1849

Die Festung Rastatt wurde als Bundesfestung seit den frühen 1840er Jahren erbaut und sollte an der Grenze des Deutschen Bundes dessen Territorium vor möglichen französischen Angriffen schützen. Am Ende des Revolutionsjahres 1848/49 liefen hier stationierte Truppen zur Revolution über. Wie im Dresdner Maiaufstand oder beim Iserlohner Aufstand war es der Glaube an die verabschiedete Reichsverfassung und die in der Paulskirche tagende Nationalversammlung, die in Rastatt ein Band zwischen Soldaten, Bürgerwehr und revolutionären Kräften knüpfte.

mehr lesen

Das revolutionäre Aufbegehren in Rastatt war Teil der Auseinandersetzung um die Paulskirchenverfassung, deren Ablehnung zur „Reichsverfassungskampagne“ führte. Am 11. Mai 1849 besetzten übergelaufene Soldaten mit Unterstützung bekannter Revolutionäre wie Carl Schurz die Festung. Ihr Aufstand befeuerte ein letztes Mal die revolutionären Bestrebungen im Deutschen Bund. Der Soldatenaufstand entzündete weitere Erhebungen in Baden und in der Pfalz. Mitte Juni trafen die vom Großherzog Leopold angeforderten preußischen Truppen in Baden ein und schlugen die Kräfte der Reichsverfassungskampagne nieder. In Lörrach zum Beispiel endeten die Aufstände am 11. Juli 1849.

Die Kräfteverhältnisse waren auch in Rastatt unausgewogen. Die in der Festung verschanzten 5.500 Soldaten und Freiwilligen standen einemviel größeren regierungstreuen Heer aus preußischen, bayrischen und nassauischen Truppen gegenüber. Vom 30. Juni an wurde Rastatt von diesen Truppen belagert. Der Beschuss der Innenstadt von Rastatt sollte sicherstellen, dass die Bundesfestung nicht beschädigt, aber die Zivilbevölkerung und Verteidiger:innen demoralisiert werden. Es gab Gegenwehr die auf Seite der Konterrevolution zu Verlusten führte. Am 23. Juli gaben die Aufständischen die Festung auf. Mit der Hinrichtung von revoltierenden Soldaten und ihrer Sympatisant:innen war im Oktober 1849 die demokratische Revolution auch im Deutschen Bund beendet.

Die Grundrechte des deutschen Volkes. Kolorierte Lithographie, Adolf Schroedter. Frankfurt, 1848.

Die Revolution kommt in die Provinz. Der Prümer Zeughausturm

18. Mai 1849

Wie in der preußischen Region Westfalen, löste auch im Rheinland und an der Mosel die gewaltsame Auflösung der Parlamente Proteste aus. Zusammen mit Aufständen wie in Dresden sind diese Erhebungen als Maiaufstände bekannt und gelten als letztes revolutionäres Aufbegehren im Deutschen Bund. In Prüm, 65 Kilometer nördlich von Trier gelegen, stürmten Bürger:innen am 18. Mai das lokale Zeughaus in Verteidigung der im März in Frankfurt verabschiedeten Grundrechte des deutschen Volkes.

mehr lesen

Die drohende, sich abzeichnende Auflösung der Nationalversammlung, die auch an der Mosel als parlamentarisches Volksorgan anerkannt war, mobilisierte Anhänger:innen demokratischer Ziele. An einer Volksversammlung in Marienburg am 13. Mai 1849 nahmen 5.000 Menschen teil.

100 Aufständische aus den Regionen Wittlich, Trier und Bitburg setzten am 18. Mai 1849 den auf der Volksversammlung in Marienburg getroffenen Beschluss um, das preußische Zeughaus im nahegelegenen Eifelstädtchen Prüm zu stürmen und damit die Anerkennung der Reichsverfassung zu erzwingen. Vor Ort trafen sie auf preußische Wachmänner. Ein Teil von ihnen lief zu den Aufständischen über. Die erbeuteten Waffen wurden über Wittlich zur Mosel geschafft. Schnell brachte das preußische Militär die Lage in Prüm wieder unter Kontrolle. 43 Personen wurden wegen der Erstürmung des Zeughauses angeklagt, einige von ihnen zum Tode verurteilt. Für Friedrich Engels bewies der Prümer Zeughaussturm, dass es sich bei der Revolution um eine Revolution von unten handelte. Es lag den Protesten, so seine Worte, kein gemeinsamer Plan zugrunde. Vielmehr wurden die Aufstände der Reichsverfassungskampagne "durch den revolutionären Instinkt der Bevölkerung hervorgerufen.“

Die gewaltsame Auflösung des Rumpfparlaments durch württembergische Truppen. Illustration aus dem Magazine L'Illustration, Journal Universel 13, Nr. 331, June 30, 1849. Veneranda Biblioteca Ambrosiana, Mailand. Bildrechte: AKG-Images.

Auflösung der Frankfurter Nationalversammlung

30. Mai 1849 - 18. Juni 1849

Am 28. März 1849 beschloss die Nationalversammlung in Frankfurt am Main mit knapper Mehrheit, dem preußischen König die deutsche Kaiserkrone anzubieten. Friedrich Wilhelm IV. sollte das Oberhaupt eines vereinigten Deutschlands werden. Eine Delegation von 32 Abgeordneten, die sogenannte „Kaiserdeputation“, unterbreitete dem König dieses Angebot. Am 28. April lehnte Friedrich Wilhelm sowohl die Krone als auch die vom deutschen Parlament beschlossene Verfassung ab. Preußen verweigerte der Nationalversammlung zunehmend die Legitimation. Damit war das Ende des ersten gesamtdeutschen Parlaments eingeleitet.

mehr lesen

Trotz der preußischen Ablehnung hielt ein Teil der Abgeordneten an der ausgearbeiteten Verfassung fest. Am 4. Mai 1849 forderten Vertreter der Nationalversammlung alle Parlamente, Selbstverwaltungen und Institutionen der Mitgliedsstaaten des Deutschen Bundes dazu auf, sich für die Wahrung der Inhalte der Reichsverfassung einzusetzen. Viele Mitgliedsstaaten boykottierten diese Forderung und zogen die gewählten Abgeordneten aus Frankfurt ab. Es blieb ein „Rumpfparlament“ aus radikaldemokratischen Abgeordneten.

Das weiterhin in Frankfurt tagende geschwächte Parlament entschied am 30. Mai aus Sorge vor einem Angriff preußischer Truppen nach Stuttgart umzuziehen. Dort nahm das Rumpfparlament am 6. Juni erneut seine Arbeit auf, wurde jedoch bereits am 18. Juni aus dem Königreich Württemberg verwiesen. Gewaltsam ging das Militär gegen das verbliebene Rumpfparlament vor. Damit endet die Geschichte des ersten gesamtdeutschen Parlaments, dessen Ziel ein vereinigtes, demokratisches Deutschland war.